INTERVIEW

移住者として大切にしてきたバランス感覚

鹿児島県 大島郡伊仙町:松岡 由紀 氏

地域を支えるキーパーソンに、逆参勤交代から広がるつながりを語っていただく「INTERVIEW」。 今回は、鹿児島県大島郡伊仙町 社会教育課町誌編纂室の室長を務める松岡由紀氏にお話を伺いました。

鹿児島県大島郡伊仙町は、奄美群島にある徳之島の南西部に位置しており、「健康・長寿と子宝の町」として知られています。出生率が高い市町村のトップに位置し、百寿を超える人が多い「長寿の島」でもあるこの町には、多世代が交流する伝統的な暮らしや文化、自然とのかかわり方の中に健康でいられることへのヒントがありそうです。

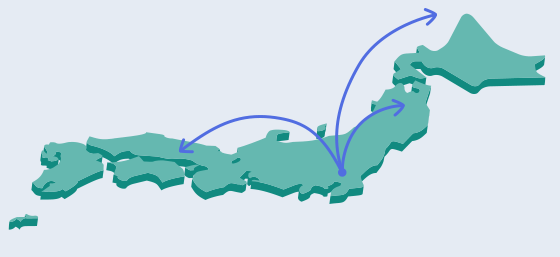

丸の内プラチナ大学では2016年に、ここ徳之島で「ヨソモノ街おこしコース」を開催しました。今回のインタビューでは、田口真司(丸の内プラチナ大学副学長/エコッツェリア協会プロデューサー)から、当時伊仙町サイドでアテンドしていただいた松岡由紀氏に、「ヨソモノ街おこしコース」を通じて得られたものや今後の展望についてお話をお伺いしました。また、同コースで講師を務めた松田智生(丸の内プラチナ大学副学長・逆参勤交代コース講師/三菱総合研究所主席研究員)にも当時の様子を振り返ってもらいました。

田口 当時のフィールドワークは、松岡さんのご協力あってこそ実現したもので本当に有難い機会でした。松岡さん自身の、徳之島との出会いは何がきっかけだったのでしょうか?

松岡 私はイギリスで3年、地域再生の仕事に関わっていたのですが、当時勤めていたNGOの日本拠点が東京にあり、日本へ戻った直後にそこの理事長から「君、面白いからうちで働かないか」と声を掛けてもらい、就職した経緯があります。そんな中で、徳之島に初めて関わったのが2003年です。伊仙町歴史民俗資料館の館長にインタビューする機会を得たのですが、徳之島について縄文時代からの歴史や戦争、自然保護の経緯などのお話をじっくりと伺ったときに、とても感動していつのまにか泣いていました。今思えば、ここに住むかもしれないと、直感で感じたのがその時だったと思います。

NGOにはその後2年ほど勤めたのですが、徳之島に対する気持ちが忘れられず、退職し、移住してきたのが2005年です。移住してからは、農業と家庭教師の仕事をしながら生活するつもりでいたのですが、役場の方から「健康増進施設と直売所の建設事業があるので、一緒にやらないか?」と声をかけていただいたんです。子育てもある中で、携わるにはパワーが必要だと思い悩んだのですが、役場の皆さんの熱い想いを感じて、2006年から働くことになりました。

田口 我々との関係は、2016年に「ヨソモノ街おこしコース」の中で伊仙町と連携したことをきっかけに始まったと思いますが、東京の人材を受け入れるということについて、当時の町の皆さんの感想や印象はどうでしたか。

松岡 当時、私はちょうど地方創生の担当に異動したばかりの頃でした。国全体もそのタイミングで地方創生が始まりつつありましたが、伊仙町としても手探りの状態でした。私自身、東京からの移住者であるという感覚と、島の役場の公務員としての立場の両方でバランスをとるように意識していました。

田口 「ヨソモノ街おこしコース」では、東京での講座と、実際に伊仙町に行って地元の方と交流させていただきましたよね。松田さん、現地でのフィールドワークはいかがでしたか?

松田 最も印象に残っているのは、高校生との交流会です。70名程の高校生たちをいくつかのグループに分け、そこに「ヨソモノ街おこしコース」の受講生たちが先輩として加わって、それぞれの経験やキャリアの話をしたんですよね。建築家の方はデザインの話をし、元キャビンアテンダントの方がホスピタリティの話をする。それを聞きながら高校生が目をキラキラさせていました。何のために働くのか、何のために学ぶのかを考える機会を提供できたのではないかと思います。未来人材育成を目的としたこの取り組みが非常に印象的で、私の原体験になっています。

松岡 私は地域教育に関して、学校存続の観点だけではなく、地域の未来を担う人材育成を大事に取り組みたいと考えていました。そして、同じ気持ちで取り組んでいらっしゃる地元の教員の方々を、自治体として支えていきたいと思う中で、この交流会を機に連携を進めていくきっかけをいただいたと感じています。

また、東京からの参加者の皆様に作っていただいたビジネスプランからは、多くの地方創生に関わるプロジェクトのヒントを得ることができました。サテライトオフィス事業や、リモートワークなどのアイデアもあり、コロナ禍の今となっては、さまざまな取り組みを先取りする機会となっていたと思います。

田口 今、地方創生の取り組みとしてワ―ケーションの活用が盛んに行われています。一過性のものとならないように、取り組みの意義の確認や関係人口づくりも併せて行っていくことが重要だと思いますが、その他にどういったところに力点を置いて検討したら良いのか、松田さんの考えをお聞かせいただけますか?

松田 我々は、今のようなブームが起こる5年程前から、様々な地域で別荘やキャンプ地のリノベーションや新たな活用方法などについて考えていたということは、誇るべきことだと思います。

一方で、徳之島に訪問した際に気付かされたことがありました。島の料理をいただいたときにすごく美味しかったので、価格を上げてはどうかと提案したところ、「それは島の人から受け入れられない。今のまま、提供したものを楽しんでもらえればいい」と言われたんです。その経験から、都市の貨幣価値や経済価値を提案するのではなく、島の人をリスペクトしつつ、どのように合意形成をさせていくかが大事だと考えさせられた出来事でしたね。

上段左・田口(エコッツェリア協会)/上段右・松岡氏/下段・松田(三菱総合研究所)

上段左・田口(エコッツェリア協会)/上段右・松岡氏/下段・松田(三菱総合研究所)田口 これからは金銭的な価値だけではない、まさにそういった価値に多くの人が気付き始めているのではないでしょうか。また、コロナ禍で働き方の選択肢も増える中、わざわざ満員電車に乗って働きに行かなくても良いのでは?といったような問いを皆さん持ち始めたと思うんですよね。そういった面でも、徳之島に対して観光以外の魅力を感じて注目される方も増えているのではないかと思うのですが、あらためて徳之島の特徴などを教えていただけますか?

松岡 例えば、台風が来て誰かの家の屋根が全部飛んでしまったときに、翌朝には近所の方々が10人くらい集まって屋根を直して、終わったら去っていかれるんですね。理屈や言葉でどうということではなくて、他者のためにスッと行動できる人たちの強みというのは、これからの時代、重要になるのではないかと思います。

以前、島の子どもたち向けに寺子屋を実施した際に、講師の方が「みんな早く大人になりたいですか?なりたくないですか?」と問いかけていたのですが、参加した子供たち全員が「周りの大人たちが楽しそうだから、早く大人になりたい」と答えていたんです。混沌として、世知辛くなりがちな社会の中で、優しさや、根源的なものをありのまま持ってこの島の人たちは生きているのだと感じた出来事ですね。私も“ヨソモノ”として、島の皆さんの価値観にリスペクトを持って接していきたいと思っていますし、観光や移住で来る方々も、そういった気持ちで関わっていただけるとうまく連携できるのではないかと思います。

田口 島の方々の空気感がとても伝わってくるエピソードですね。

高校生から元気な90代まで異世代の交流がエネルギーの源

高校生から元気な90代まで異世代の交流がエネルギーの源松岡 2021年に徳之島は世界自然遺産になり、観光面で注目していただくことも増えました。そういった中で、92歳のおばあちゃんに「これからの徳之島に何を望みますか?」と聞くと、「今のまま平和な島であってほしい」と話してくださったんです。私も自治体として、進化していくことと同時に、良い意味で「これまでのまま変わらないこと」にも目を向けながらサポートできたらと思っています。

田口 都市においては、効率化や損得勘定というものの良い点もあると思うんですよね。ただ、それがとことんまで行き過ぎてしまった世の中において、その対極にある本来的な価値にあらためて気付かせてくれる部分が、徳之島、伊仙町にはあるのだと思います。そんな大切な価値観を、我々は今後も伝えていきたいと思います。本日は貴重なお時間をありがとうございました。

Profileプロフィール

松岡 由紀 氏(まつおか ゆき)

鹿児島県大島郡伊仙町 社会教育課町誌編纂室 室長

1971年東京生まれ。 都立新宿高校、北海道大学農学部卒業後、国際自然環境保全分野での国際貢献を目指し米国エール大学環境スクールに進み、卒業後英国で3年間地域再生のNGOに就職し帰国。 東京にて英国Groundwork関連組織に就職後、コンサルタント業務で2003年に初来島。出産、子育てを経て1年後に伊仙町役場へ就職。経済課、未来創生課を経て現職。

著書「鹿児島環境学Ⅲ」「シリーズ田園回帰④ 交響する都市と農山村」(分担執筆)